伊東達矢校長ブログ

2025.01.20

実用的な文章

1月18日(土)・19日(日)、大学入学共通テストが行われました。共通テストの国語は、その問いの立て方や選択肢の作り方などが高校や中学の入試問題に波及します。例えば、共通テストの前身である大学入試センター試験で、生徒たちの会話をもとにした問題が出ましたが、この出題形式は多くの高校や中学の入試でもすっかり定着しています。

今年は新課程初の共通テストで、国語では、評論、小説、古文、漢文に加え、実用的な文章(実用文)が独立して出題されました。実際の問い方は全体的にオーソドックスなものでしたが、これまで5択あるいは6択だった選択肢がほぼ4択になったのは、正答を選ぶのに迷う余地が少なくなったと言えます。

第3問の実用文は、「わかりやすい言葉づかいについて自分の考えを書くという課題を与えられたUさんは、かつて外来語を言い換える提案があったことを知って興味を持ち、そのことを例に【文章】にまとめている」というリード文に始まり、約650字の【文章】の後に【資料】が3つありました。

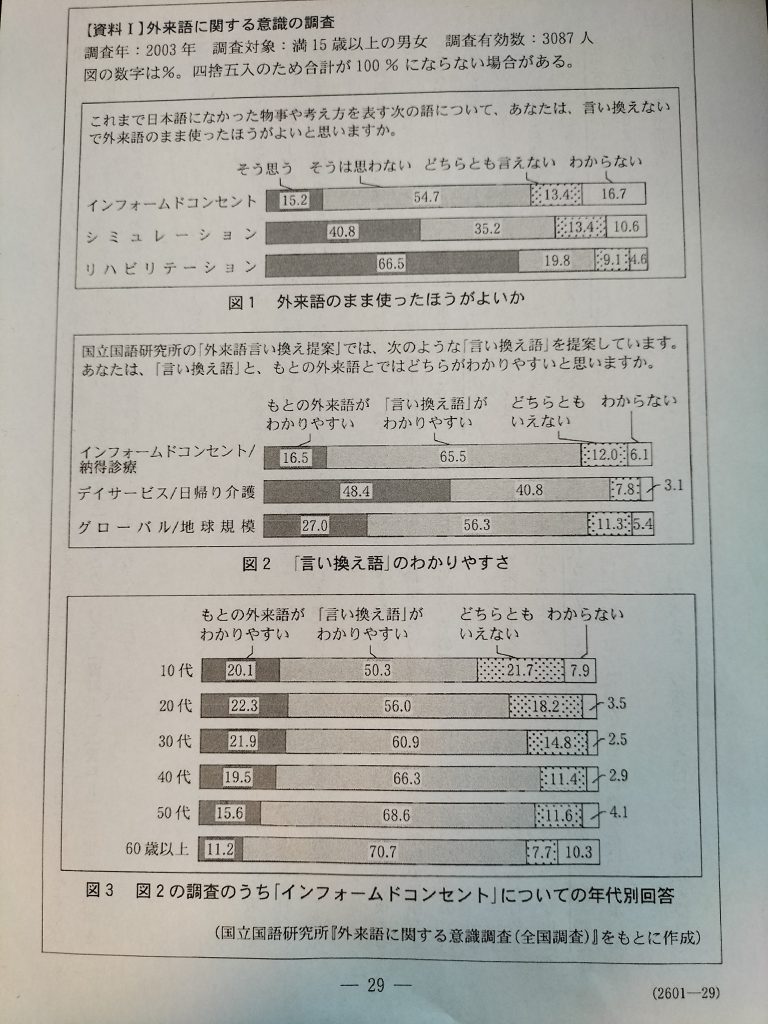

【資料Ⅰ】は「外来語に関する意識の調査」で図が3つ、【資料Ⅱ】は国立国語研究所の外来語言い換えの手引きをもとにした、「『インフォームドコンセント』の言い換え提案」のメモ、【資料Ⅲ】は「外来語に関する意識の2002年と2022年の比較」で、「外来語が増えるのは当然だ」とする人の割合を示した折れ線グラフが載っています。

問1は【資料Ⅰ】をもとに、Uさんの【文章】に書き加える文を選びます。

問2は【文章】の表現を修正するのに最も適当なものを選びます。

問3は【資料Ⅲ】から読み取れる根拠として適当でないものを選び、さらに【文章】の加筆の方針と修正の方針をそれぞれ選びます。マークは計5箇所、配点は20点です。

資料の図表やグラフを読み取り、課題の結論を文章にするという過程を示した問題でした。共通テストのこの問題は、先週行われた愛知県立中高一貫校の適性検査にも通じるものがあります。

テストと言えば、傍線部を説明する問題(どういうことか)、理由を説明する問題(なぜか)、結果を説明する問題(どうなるか)、登場人物の心理を説明する問題、本文の表現をたずねる問題が典型的で、いまもなお主流です。しかしながら、教育の場に情報化と先進技術の応用が求められる今日、国語のテストにも、データを分析して課題解決へ導く力が試されているようです。入試問題はそうした時代の趨勢をダイレクトに反映しています。

伊東 達矢

ご挨拶- 2025年4月 [2]

- 2025年3月 [2]

- 2025年2月 [2]

- 2025年1月 [2]

- 2024年12月 [2]

- 2024年11月 [2]

- 2024年10月 [2]

- 2024年9月 [2]

- 2024年8月 [2]

- 2024年7月 [2]

- 2024年6月 [2]

- 2024年5月 [2]

- 2024年4月 [2]

- 2024年3月 [2]

- 2024年2月 [2]

- 2024年1月 [2]

- 2023年12月 [2]

- 2023年11月 [2]

- 2023年10月 [2]

- 2023年9月 [2]

- 2023年8月 [2]

- 2023年7月 [3]

- 2023年6月 [2]

- 2023年5月 [2]

- 2023年4月 [4]

- 2023年3月 [2]

- 2023年2月 [2]

- 2023年1月 [2]

- 2022年12月 [2]

- 2022年11月 [3]

- 2022年10月 [3]

- 2022年9月 [2]

- 2022年8月 [2]

- 2022年7月 [5]

- 2022年6月 [2]

- 2022年5月 [3]

- 2022年4月 [6]

おすすめコンテンツ

Contents